😀

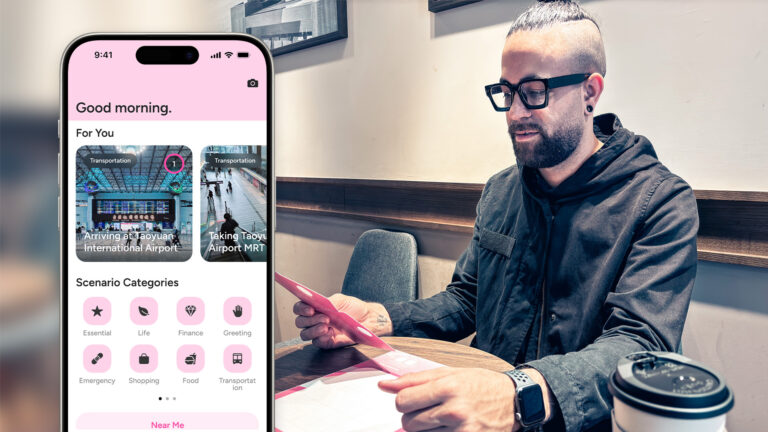

2025.9更新:本Plugin目前已累計超過 7.5K 次下載!

2022年,我從實習期間頻繁遇到的重複性軟體操作中獲得靈感,開發了基於8pt grid system快速調整圖層間距的Figma Plugin——Spaciiing。這個工具不僅大幅提升了我的設計效率,上架至官方社群後,也獲得了來自世界各地設計師的廣泛好評。

初版發布後,我持續在私有版本中根據個人需求擴充新功能。然而,由於當時我的開發知識有限,所以在功能不斷增加的同時,程式碼也漸漸變得難以維護。直到2024年,我才終於學會React,並利用它重新架構了整個系統與使用介面,然後將成果以版本更新的形式向公眾發布。至到現在,我仍持續地透過競品分析與用戶回饋,改善這個工具。

※ 本作品為個人專案。

※ 專案製作期間:2022年7月~至今。

初版Plugin的誕生

2022年,那時的我正在一間設計公司實習。實習期間,每天最常被交辦的任務,就是檢查設計稿中各個圖層是否對齊,確保其符合8pt grid system規範。

這項檢查工作表面上看似簡單,但實際執行起來卻相當費力、耗神。原因在於,圖層之間那小至僅1px的誤差根本無法靠肉眼辨識,只能逐一手動確認。因此,為了有效地提升工作效率、減少重複性操作,我結合自己的設計與開發能力,開發了一款小工具——Spaciiing。只要利用它,就能一鍵依照指定的方向,自動基於8pt grid system排列選中圖層的間距。

工具完成後,原本耗時的檢查工作就如預期地變得輕鬆許多。同時,我也將Spaciiing上架至Figma官方社群,與全球設計師分享這項成果。但出乎我意料的是,工具上架不久便獲得廣大迴響,吸引了兩千多人下載使用。我才發現,原來我誤打誤撞地,做出了大家很需要,但市面上卻還沒有的小工具。

持續擴充功能的私用版

有了開發 Plugin 的成功經驗後,我開始回顧自己在日常工作中常用的重複性操作,如法炮製地將這些流程轉化為可重複使用的功能模組。每完成一個功能,我便將其整合進私用版的 Spaciiing中。

當時,我沒有選擇常見的做法——為每項功能個別開發獨立 Plugin,而是統一整合於同一個 Plugin 內。這樣的設計考量,主要是為了降低操作時的認知負擔:不需要記住多個 Plugin 的名稱,也避免了在不同 Plugin 間頻繁切換的干擾。此外,沒有選擇公開發佈這些功能的原因則是,多數功能都是實驗性質、只為我一人服務、且有很高的不穩定性。所以出於使用者體驗上的考量,我沒有公開推出這些功能。

隨著功能越來越多,在帶來便利的同時也引入了一個新的問題:程式碼架構變得龐大又複雜,而我的開發能力又有限,所以維護起來越來越困難。

重構後的新生Spaciiing

2024年,以製作另一個作品「Zica」為契機,我學會使用React語言。React在管理複雜HTML/CSS/JS上的優勢,讓我看見將其應用於重構Spaciiing上的可能性。因此,我很快地開始了這項重構作業,並於7月時以版本更新的形式在公開版推出。

使用者體驗、介面設計上的考慮

在著手重構之前,我回顧了自己過去使用各種figma plugin的經驗。儘管這些插件多半能提供我當下所需的功能,但它們在介面與設計語言上各自為政,與figma原生UI差異極大,導致我經常需要額外花時間去摸索與理解。從使用者角度來看,若僅為了使用一個功能有限的插件,就必須學習一套全新的操作邏輯,這樣的成本顯然不成比例。

因此,在重新設計Spaciiing的介面時,我便明確地選擇採用figma原生設計系統作為基礎,無論是元件樣式、間距邏輯還是互動行為,都力求與使用者熟悉的操作體驗保持一致。這樣的設計策略,讓使用者幾乎不需要額外學習,就能自然地理解並操作這款工具,達到「開箱即用」。

功能開發上的考慮

我始終認為,軟體開發不是一次性的任務,而是一段長期且持續演進的過程。因此,即便重構版本已經上線,我仍持續觀察實際使用情境中體驗不佳、或功能侷限性過大的模組,並針對這些環節進行改進與優化。

以「屬性剪貼簿」這個模組為例,最初的設計靈感來自我在設計 App 介面時的一個反覆發生的痛點——Figma 預設建立的frame尺寸為100×100,而每次建立新frame時都需手動調整。這不僅流程繁瑣,還要反覆記住具體寬高值,極不直覺。因此,這項功能模組誕生之初,才會以「複製/套用指定尺寸至Frame」為中心規劃,並一直從私用版保留到重構版裡。

然而,從產品功能性的角度來看,只能調整 Frame 尺寸的應用情境無疑過於狹窄。所以,我保留了核心的「複製->貼上」互動邏輯,並將其應用範圍從「尺寸」擴充到「所有類型的屬性」(如顏色、圓角、描邊等),可套用對象也從單一的frame擴展至所有類型的圖層。這樣的設計不僅保持了原有的直覺操作方式,也大幅提高了該模組的彈性。

另一個例子是「Spaciiing」。作為歷史最悠久的功能模組,最早我規劃了固定的間距數列,供使用者快速地選取想設定的間距;後續,我又增加了「倍率」數列,藉由數字相乘來提供使用者更多的數值選項。這樣的加法式設計,是當時開發能力不足的背景下做的妥協。

這個介面中,隱含了數個易用性問題:

- 「倍率」這個邏輯本身就不常見,雖然相乘後的結果會直接在介面上顯示(如:2×8=16),但這仍造成使用者額外的認知負荷。

- 在間距數列中,最左的「0」和最右的「自訂」選項無法被倍率影響,卻持續地佔用數列空間,造成了空間上的浪費。

- 在數列與倍率的相乘結果中,有無數個重疊的選項(如:1×24, 3×8),同樣造成了空間浪費,使得數值的覆蓋範圍不夠全面。

因此,為了改善這些問題,我捨棄了倍率邏輯,並將所有間距數值全數列出,以鍵盤式佈局簡化多選項帶來的複雜視覺感受。這個鍵盤元件是客製化製作,其介面、互動邏輯皆是得益於React才有辦法完成,也因此這項改善才會在plugin上架3年後才推出。

改良後,間距數值能夠覆蓋所有常用的8pt grid system間距選項,同時在排列上也有一定的邏輯——小區塊的常用間距位於第一行,中/大區塊的常用間距則位於第二行,大幅地提升了使用體驗。

情感設計上的考慮

在Spaciiing中,有一個我特別喜歡的功能,叫做「設計效率儀表板」。這個功能的靈感,是來自於某天我的靈機一動:「既然Spaciiing的核心價值是幫助使用者省下重複操作的力氣,那何不讓這些『被節省下來的努力』變得可視化?」

於是,我開始記錄在不使用 Spaciiing 的情況下,完成特定操作所需的滑鼠點擊次數,並將這些數據整理為計算公式。接著,我將數值與銅、銀、金等不同等級的「成就徽章」做結合。每當使用者打開儀表板,看到自己已經省下了數百、甚至上千次滑鼠點擊時,就會產生強烈的成就感,進而更有意願持續使用這款工具。

從設計角度來說,這應用了名為遊戲化設計(Gamification)的策略。它既賦予使用者強烈且正面的情感感受,同時呼應了產品的核心價值,又無形中提升了用戶的參與度與黏著度。

功能亮點

Spaciiing:基於8pt grid system調整圖層間距

這是plugin上最早出現的功能。除了一開始的水平、垂直排列模式外,後續也追加了格線排列模式。同時,介面設計上也由早期的數列排布變為如今的鍵盤式排布,提供更全面的預設數值選項。

畫箭頭:輕鬆在Figma內繪製流程圖

這項功能可以協助使用者在物件之間繪製箭頭,用來建立流程圖。與其他競品的外掛程式相比,我的版本具備一項關鍵優勢:能夠一次連接多個圖層,而不需要像其他產品那樣逐一手動連接每個物件,有著極大的操作便利優勢。

屬性剪貼簿:複製、貼上單一的屬性

顧名思義,這項功能可以讓使用者指定欲複製的物件,然後針對其他圖層,貼上單一的屬性(如:寬度、高度、圓角等)。儘管Figma軟體內有類似的原生功能,但它只能一次性貼上所有屬性,無法單獨貼上。

型錄:自動化建立設計文件

我觀察到,世界各地的設計師們往往會不約而同地將所使用的 Styles 和 Variables 屬性整理成一個外觀近似文件的 frame,作為設計過程中快速查閱的工具,或用於設計交付時的說明文件。因此,這項功能的設計目的,就是為了自動化這個整理流程,減少重複操作,提升效率。

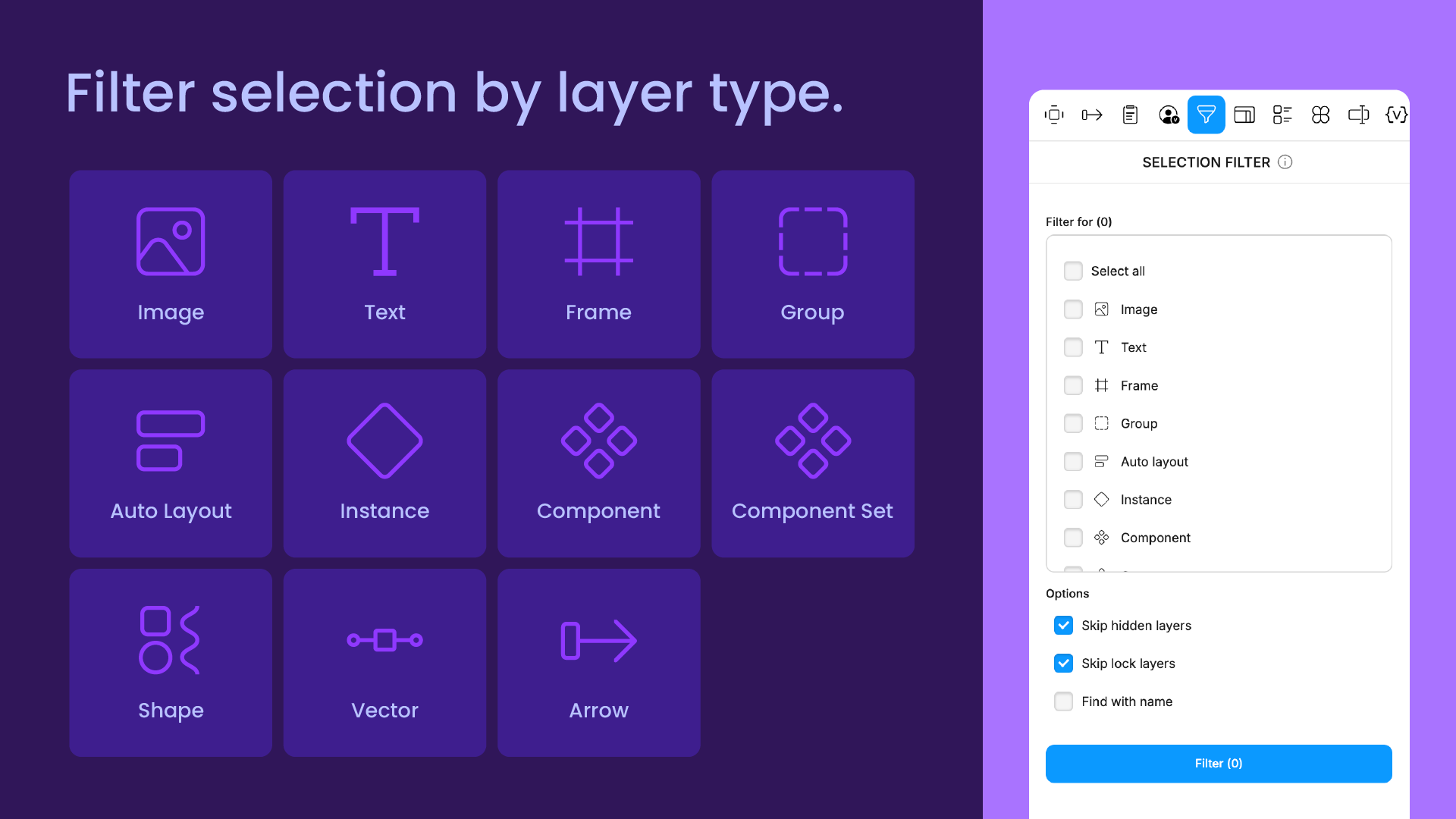

篩選圖層:按照類型做篩選

在大型設計專案中,設計稿往往層層堆疊,圖層彼此包覆。當設計師需要選取內層物件進行修改時,操作起來非常困難。因此,這項功能的設計初衷,就是讓使用者能夠先自由地框選一個範圍,接著透過圖層的類型或名稱進行篩選,快速找到並一次性調整所需的圖層,提升編輯效率。

其他功能

除了上述的幾個主打功能外,Spaciiing還有許多同樣很實用的功能。例如:

- 快速調整圖層為特定的寬高比例

- 使用JSON格式建立Variables(以程式碼一次性建立Variables,比使用原生UI還更加快速)

- 清理圖層名稱

- 尋找與取代文字內容

- 建立Icon模板

- 等等

反思與成長

歷經三年的設計與開發,Spaciiing 從一個「為了解決自己問題而生的工具」,逐漸蛻變為一款「面向大眾的設計解決方案」。這樣的轉變,帶來的最大挑戰在於——設計的對象不再只是我自己,而是來自世界各地、使用情境各異的眾多設計師們。這促使我必須跳脫原本以自我為中心的設計視角,回頭去檢視每一個功能模組的核心邏輯,並透過拆解、重構與抽象化的方式,讓功能更具通用性與延展性,能夠真正服務更廣泛的使用者群體。

正因為是設計一款可用空間有限的「工具」,所以我在介面設計上始終不斷地在「簡潔性」與「功能性」之間猶豫:如果設計功能完整的介面,它不可免地就會顯得複雜、上手難度高;反之,若簡化介面以討好新手用戶,雖然能夠保證長期用戶人數成長,卻會犧牲進階用戶的操作流暢度。因此,在這樣的兩難之間尋找平衡,成為我規劃每個新功能時不變的目標。

長期的設計與維護經驗,大幅提升了我在前端模組化設計與系統性思考上的能力。這不只是技術上的學習,更是對「產品設計是一個不斷演進的過程」的深刻體悟。未來,我會持續運用 UX 研究的方法,主動追蹤用戶需求與使用行為,讓 Spaciiing 的設計與開發能更有策略、更具延續性地推進。

下載plugin:https://www.figma.com/community/plugin/1129646367083296027

RECOMMEND

READ MORE

承邑的最新文章-

如何設計iOS平台上的Live Activities實時活動:UI/UX規範、技術要求統整

在叫外送、使用地圖導航的時候,你有留意過iPhone上會出現外觀長得和一般通知不太一樣的通知嗎?這些色彩豐富、外觀獨特、...

2026.01.12 -

比較設計師做線上作品集常用的服務優缺:WordPress、Webflow以及Framer

設計師們,你是否也在考慮製作自己的線上作品集,卻因為滿滿的專有名詞而望之卻步、遲遲無法開始?別擔心!這篇文章將從設計師的...

2025.11.05 -

設計一款在 iOS 18/26+ 都完美呈現的 App Icon

iOS 26引入了一款全新材質「Liquid Glass(液態玻璃)」,這種材質在互動上融合了水滴的流動感與玻璃的透亮質...

2025.09.02

Zica:為在台國際學生設計漢字教材

2025.04.12

HCYDS:謝承邑個人網站設計系統

2024.09.12