🏆

本作品榮獲2024放視大賞 決選入圍、UX Design Awards Spring 2024 Nominated!

在一個語言不通的地方,隻身一人面對來自課業、異國生活的雙重壓力——這是在台國際學生不為人知的共同辛酸。近年來台就讀學、碩士的國際學生數不斷成長,而「學習中文」便是他們落地後所需面對的第一個挑戰。儘管市面上已有許多中文教材,然而,這些教材多數是檢定或興趣導向,與國際學生迫切「現學現用」的需求顯然不符。在本專案中,我將透過使用者研究,帶領讀者深入認識國際學生的中文學習現況,並彙整洞察、開發相應解決方案。

專案製作期間:2024年2月~5月,2025年2月~4月

製作團隊:謝承邑

指導教授:戴楠青 教授

從頭學起中文,比母語者所想像的還要更加困難

相信你或多或少曾聽人這麼說過:「中文是世界上數一數二難學的語言」。身為中文母語者,我們的母語是在漫長的歲月中養成,很難想像非母語者在學習中文時,究竟是什麼樣的感受。不過,我們可以透過相關文獻窺見一二。

具體來說,中文之所以困難,主要是因為以下4點:

- 中文的表達系統相當少見

- 閱讀文字時,需要同時解讀字形、字音、字義

- 常用字數高達4000字的基本使用門檻

- 數量眾多的同音字

首先,中文的表達系統是世界上唯一現存仍活躍使用的「語素文字」。所謂的語素文字,指的是語言以單一的「字」為最小單位,每個字都可獨立代表一個意思。例如:只需一個「愛」字就可表達與愛情、情感相關的概念。這樣的架構,與英文等拉丁語系語言有著根本性的不同。在英文中,如果要表達相同的概念,就必須多一個步驟,得將字母組合成「詞」才可做到。所以對於習慣用英文或類似語言的使用者而言,讀中文時總是會覺得「卡卡的」。

第二點,是中文的字寫法與發音之間沒有明確的關係。在英文中,詞語的唸法就藏在該詞語的拼法裡:如apple(/ˈæp.əl/),怎麼寫就怎麼唸,非常直覺。對比之下,中文卻完全不是這麼一回事。光是要閱讀與認識一個文字,就必須要有同時解讀字形、字音、字義三個面向。更不用說是在長篇文章的情況中,需要解讀的資訊簡直就如天一樣高、極度複雜。

第三點,是中文的日常用字高達4000字。前一點提到光是單一中文字中,就隱含了字形、字音、字義三個面向的資訊。而雪上加霜的是,要達到足夠應付日常生活程度所需學會的字數,大約是4000字。對於非母語者來說,這幾乎就是4000種完全不重複的神秘圖騰,記都記不完。

最後,是中文中有許多的同音字。這使得學習者沒有辦法單純地記憶「特定發音=特定意思」。

國際學生的中文學習現況

在本專案中,我與超過10位以上的在台國際學生進行了訪談,並彙整了訪談洞察如下。他們主要來自印尼、越南、泰國、菲律賓等東南亞國家,替我揭開了在台國際學生的中文學習現況。

中文程度差異大

儘管身份同樣是「國際學生」,然而,這些國際學生們的中文程度彼此卻有著相當大的差異。一部分的受訪者表示,他們在來台就讀前,已在家鄉透過實體課程、線上課程等方式學習了一至三個月左右的中文;然而另一方面,亦有直接來台、未有任何中文學習經歷的群體存在。

除此之外,個人的家庭背景與興趣也是影響他們中文程度的因素。部分受訪者從小便接觸一定程度的中文教育,也有受訪者因父母在中國經商而從小耳濡目染中文,還有受訪者表示自己因興趣而很早就自主開始學習中文。

最後一個影響因素則是獎學金與來台身份。一位受訪者便表示,自己所申請的獎學金要求中文程度必須至少達到CEFR B1級才可通過,因此正努力地備考;然而另一方面,也有受訪者表示自己的獎學金申請資格並不要求中文程度。此外,部分受訪者屬於在台為期六個月、性質等同或類似留學交換的特殊計劃,這些交換生們普遍中文程度較弱,但也有例外。

整體而言,國際學生群體的中文程度呈現了混亂、多樣與複雜的現況。

中文學習痛點因個體關注點不同而異

在中文學習痛點方面,受訪者的回答因個體關注點不同而呈現多面向的結果。例如,注重「發音」的受訪者提到自己過去因發音不標準而造成許多誤會,這樣的經歷也減損了他們未來使用中文的信心;也有受訪者提到所使用的學習工具缺乏口說練習等功能上的缺失;還有受訪者表示自己的弱點在於「字」的記憶等等。

這些提及的痛點似乎與受訪者本身的母語也有一定程度的關聯。例如,在發音方面感到困擾的受訪者,經研究者觀察,發現他們的中文發音多是使用母語的發音拼湊而來。因此,當遇上母語中不存在的發音時,就會感到特別吃力。

學習中文的動機一致為「應付日常生活所需」

儘管中文程度各異,然而,國際學生的中文學習動機卻較為一致,主要為「應付日常生活所需」以及「與當地人對話、交流、交朋友」。部分受訪者雖然提到未來有考取中文檢定或在台工作的打算,但這些更像是長遠規劃且可能隨時變動,他們目前的主要學習目標仍是前述兩項。

在進度規劃與學習預期方面,受訪者傾向參照自身過往的英語學習經驗,例如思考「大概花多久的時間可以學會日常對話」或「大概花多久可以熟悉發音」等問題。而他們所設定的學習時間則多以在台修業期間為限,如碩士學位的兩年時間。

中文學習策略

如同前述的「學習痛點」段落,在中文學習策略(認識漢字)方面,國際學生亦呈現多種樣態。部分受訪者表示自己依賴以圖像方式進行學習;另一部分受訪者則表示仰賴閱讀相關的說明文本;還有一些受訪者表示不依賴圖片,只需文字即可;也有受訪者傾向透過聲音來記憶;更有受訪者採取上述各種元素混搭作為學習策略。

回顧現今針對非母語者設計的中文教材

目前針對非母語者所設計的教材,主要可分為「一般學習」、「字典工具」與「檢定準備」三大類。各類別的說明與常見痛點如下:

| 一般學習類 | 字典工具類 | 檢定準備類 | |

|---|---|---|---|

| 說明 | 以「將語言學習轉換為可隨時隨地進行的活動」為訴求。加入遊戲化要素亦是此類別的常見設計。 | 針對中文的特定面向所設計的工具,例如字典。 | 圍繞HSK中文檢定測驗內容所設計的App,包含依照測驗級別分類的內容。 |

| 代表產品 | Duolingo | Hanzi Dict, Pleco | HSK |

| 常見痛點 | 課程以難度排序、遊戲化有時反而阻礙學習、缺乏繁體中文支援 | 仰賴用戶主動搜尋,無法幫助用戶探索「未知的未知」 | 圍繞檢定設計,與生活實際應用有落差 |

描繪國際學生群體的樣貌:人物誌與使用者旅程地圖

儘管國際學生的國籍、來台身份各異,但大方向上來說,他們共通的中文學習痛點在於「隨著時間減弱的學習成就感」與隨之增加的「迷茫」。這主要是由於現有學習產品注重遊戲要素導致學習內容空泛,或是缺乏可「即學即用」的內容等原因所造成。這些問題導致學習時間一長,學習者就很容易感到在某個階段上停滯不前,信心與耐心也隨之開始減損。

因此,本專案的目標即為聚焦偏好數位學習、入門程度的中文學習者,設計成效感知強的中文學習教材。

以下的人物誌與使用者旅程地圖描繪了目前在台國際學生群體最常見的現況。Phong是一位來自越南(或其他東南亞國家)的學生,他的痛點在於需要快速地學會辨認日常生活程度的單字。由於課業已佔用日常大部分時間,他偏好以自學方式學習中文。

在來到台灣前,雖然Phong已經做過一些基本調查,但在處理台灣申請文件時,偶爾還是會遇到看不懂的中文而感到阻礙。在校園中,他多使用英文和國際同學交流,但同時也渴望用中文認識當地的新朋友。儘管他的中文學習已開始三個多月,然而,遲遲沒有明顯進步令他感到十分焦慮。

我們該如何協助學習者,在短時間內掌握生活程度的中文詞彙?

解決方案:App使用流程與設計概覽

在針對國際學生所設計的中文學習教材《Zica》中,所有內容均以情境分類。每個情境單元中,包含了在該情境中高頻使用的詞語與文本說明。在App中,所有詞語均可被進一步拆分為單獨的「字」,每個「字」又可被拆分為單獨的「部首」或「部件」,形成龐大的網狀架構。每個字擁有專屬的介紹頁面,整合字型演進、造字由來說明等內容。

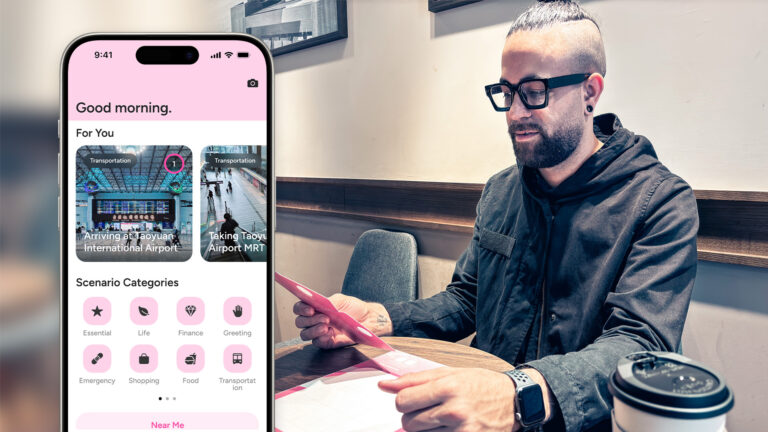

學習內容以情境為分類,即學即用

Zica的內容以情境為分類,涵蓋從「抵達桃園機場」至「在便利商店購物」等多樣化的生活情境。這樣的設計不僅可幫助學習者清楚認識每個詞語的使用時機,從內容設計方面來說,也可更容易地收錄生活俚語、術語等一般教材中鮮少出現的內容。

用圖像、文字、聲音同時學習

每個詞語均附有圖像、羅馬拼音、說明文本及發音。無論是偏好用哪種形式學習,學習者都可找到適合自己的方式。除此之外,每次學習時,圖像都會隨機更換。不斷變換的內容可避免學習者默背內容。

從認識詞語,到認識字,再到認識部首

在《Zica》裡,所有以方框框起的文字都能夠進一步連結到專屬頁面。這個頁面中整合了該字的造字由來,以及來自政府的字形演變資料。除此之外,專屬頁面中還能夠再進一步地與相關部首、部件做連結,這些內容一樣有相同的專屬頁面可瀏覽。

如此一來,學習者就可透過網狀的架構,循序漸進地學習、認識漢字。

內容與實際的地理位置綁定

《Zica》的所有情境單元均紀錄了該情境實際發生的地理位置座標。因此,學習者在學習的過程中,不僅學到了語言知識,還順便認識了台灣的地理位置。

更多亮點

隱藏於「首頁」背後的設計思維

「幫助使用者探索最新內容、掌握目前學習進度」是《Zica》設計首頁的主要目的。在頁面中,我設計了啟發自串流音樂平台、播客平台的「近期學習」欄位,以大面積的圖像展示使用者近期學習的單元,方便使用者快速點擊複習。而「近期學習」欄位的下方,則設計了「情境類別」和「新推出」兩種欄位,幫助使用者導覽、探索新內容。

隱藏於「單字頁」背後的設計思維

初版單字頁設計中,隱藏了空間利用差、頁面功能困惑等問題。在改版後,進度列被整合至導覽列中以節省空間;圖像的比例由4:3變更為3:2,方便後續製作素材的便利性;說明文本區域變更為可滾動區域,以此容納更長的文本;最後則是下方的按鈕被縮減為2個,簡化頁面的目的。

- 進度顯示整合進導覽列中以節省空間

- 圖像比例由4:3變更為3:2,符合圖像素材預設比例慣例,減少素材製作時的麻煩

- 說明文字變更為可滾動區域,可容納更長的文本

- 評價按鈕被縮減為2個,減少使用者的困惑

與開發緊密相連的設計系統

在設計Zica原型時,我一併規劃了簡易的設計系統以簡化設計流程。同時,我製作了如下圖的樣式文件方便後續開發時使用。因為有了設計系統,使得App支援調整字級大小、深色模式等功能。

注重實驗參與者的UX體驗

在本專案中,所設計的原型後續實際的作為實驗素材供隨機招募的參與者試用。為了將低參與者對「實驗」的冰冷、未知刻板印象,我導入了以下數種設計巧思:

- 導入溫馨、可愛的角色設計,將低「實驗」所帶來的冰冷印象,避免參與者焦慮

- 規劃「實驗流程」頁面供參與者隨時查閱。這個頁面不僅可幫助參與者了解接下來自己所應完成的任務,同時透明化的資訊也可建立對研究的信任

- 實驗所需填寫的問卷全數整合至App中。除此之外,App會在使用者填寫問卷前檢查必要條件(如是否已經完成一定次數的學習任務),確保資料收集的可靠性

- 每日傳送鼓勵通知,以溫暖、鼓勵的語氣督促使用者完成每日的學習任務而不至於不耐煩

參考資料

[1] Li, M. (2020). A Systematic Review of the Research on Chinese Character Teaching and Learning. Frontiers of Education in China, 15(1), 39-72. https://doi.org/10.1007/s11516-020-0003-y

[2] 胡雲鳳, 黃., 郭惠珍, 江佩嬬, 歐任淳. (2013). 常用形聲字聲符研究 (NSC 101-2410-H-019-028-). 行政院國家科學委員會.

[3] 國家發展委員會. (2022). 大專院校境外生人數. 國家發展委員會. Retrieved Feb, 25th from https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=80C3A12901E1F481

[4] Shadiev, R., Wang, X., Liu, T., & Yang, M. (2023). Improving students’ creativity in familiar versus unfamiliar mobile-assisted language learning environments. Interactive Learning Environments, 31(9), 5899-5921. https://doi.org/10.1080/10494820.2021.2023891

RECOMMEND

READ MORE

承邑的最新文章-

如何設計iOS平台上的Live Activities實時活動:UI/UX規範、技術要求統整

在叫外送、使用地圖導航的時候,你有留意過iPhone上會出現外觀長得和一般通知不太一樣的通知嗎?這些色彩豐富、外觀獨特、...

2026.01.12 -

比較設計師做線上作品集常用的服務優缺:WordPress、Webflow以及Framer

設計師們,你是否也在考慮製作自己的線上作品集,卻因為滿滿的專有名詞而望之卻步、遲遲無法開始?別擔心!這篇文章將從設計師的...

2025.11.05 -

設計一款在 iOS 18/26+ 都完美呈現的 App Icon

iOS 26引入了一款全新材質「Liquid Glass(液態玻璃)」,這種材質在互動上融合了水滴的流動感與玻璃的透亮質...

2025.09.02

謝承邑個人網站設計:提升部落格內容的探索體驗(2025)

2025.09.01

Spaciiing:提升設計效率的多合一Figma plugin

2025.03.02